2009年04月24日

study of fishes 2限目 Channel=ai

こんにちは!aiです

1限目の質問の多さに少々腰が引け気味な私ですが1つ1つきちんと調べてお答えしていきますのでお楽しみにしていてください

さてさて今週の学問は神奈川県の山口さんからの質問です!(笑)

『魚類の聴覚の不思議』

~側線と耳石の関連性~

ルアーによってはラトル音を出し、魚をおびき寄せるものがありますよね!

そのルアーに反応する魚も多くいるので、魚は聴覚を使ってエサを探してるということは間違いないと思います!

人は内耳で音圧の変化を感知して音を聞くことができます

魚はな、なんと3つの器官で音を感じることができるんです!!!

その3つとは。。。。

耳石 (内耳にあります!)、側線・・・ともう1つ、なんと!

ウキブクロです!

さて、なぜこんなにも聴覚があるのでしょうか?

それは魚たちが生きている環境に理由があります

そう、水の中!

水の中は空気中とは違い、液体に満たされています。

この水がキーポイントです!

まずは側線からお話しましょう!

側線には穴が開いていて水の粒子の振動を直接的に感知することができます。

側線中にはリンパ液や感覚細胞があり、それにより水の粒子の動きを感じることができるのです。

この水の粒子は水中で遠くに伝わることはなく、近くにいる生物などの動きから生じた粒子の振動を感じとる場合に利用するのです。(これを近距離効果といいます!)

次に内耳(耳石)です!

内耳は頭の中にあるので外界と直接触れることはありません。内耳は人と同様に音圧を感知します。

水の中で音圧波は減退することなく遠くまで伝わっていきます。

そのため魚たちは遠くにいる敵やエサを感知して行動することができるのです!(これを遠距離効果といいます!)

さて、最後のダークホース

ウキブクロ

これは内耳の働きを助ける働きをしています!

ウキブクロの中のガスは圧力波を再反射して、内耳に伝える役目をしています!

なのでウキブクロのある魚のほうが聴覚がよろしいということになります!

というわけで魚は体のあちこちで音を感じ取っているのです!

内耳と側線は起源が同じだそうです。分かりやすく言うと親戚ってことになりますね!

さて、大学の研究室ではルアーを使った実験もやっていたそうなのですが、聴覚のみでルアーに魚が寄ってくるということは考えにくいそうです。魚が感じ取れるヘルツ(餌になる生物の音を録音したもの)を聞かせても、さほど魚は寄ってこなかったそうです。

こうなるとラトルは意味をなさないということになってしまいますが釣れるものは釣れるんです。笑

ルアーの色や形などを見る視覚も関連してきます

ルアーには魚をおびき寄せる要素がつまっていて、それに反応する魚も色々な感覚を駆使して追ってくる

魚の世界は奥が深いですよね!

こんな感じで釣りを科学していくのでよろしくおねがいします!

ちなみに山口さん!礫石は【レキセキ】でした!

ai

1限目の質問の多さに少々腰が引け気味な私ですが1つ1つきちんと調べてお答えしていきますのでお楽しみにしていてください

さてさて今週の学問は神奈川県の山口さんからの質問です!(笑)

『魚類の聴覚の不思議』

~側線と耳石の関連性~

ルアーによってはラトル音を出し、魚をおびき寄せるものがありますよね!

そのルアーに反応する魚も多くいるので、魚は聴覚を使ってエサを探してるということは間違いないと思います!

人は内耳で音圧の変化を感知して音を聞くことができます

魚はな、なんと3つの器官で音を感じることができるんです!!!

その3つとは。。。。

耳石 (内耳にあります!)、側線・・・ともう1つ、なんと!

ウキブクロです!

さて、なぜこんなにも聴覚があるのでしょうか?

それは魚たちが生きている環境に理由があります

そう、水の中!

水の中は空気中とは違い、液体に満たされています。

この水がキーポイントです!

まずは側線からお話しましょう!

側線には穴が開いていて水の粒子の振動を直接的に感知することができます。

側線中にはリンパ液や感覚細胞があり、それにより水の粒子の動きを感じることができるのです。

この水の粒子は水中で遠くに伝わることはなく、近くにいる生物などの動きから生じた粒子の振動を感じとる場合に利用するのです。(これを近距離効果といいます!)

次に内耳(耳石)です!

内耳は頭の中にあるので外界と直接触れることはありません。内耳は人と同様に音圧を感知します。

水の中で音圧波は減退することなく遠くまで伝わっていきます。

そのため魚たちは遠くにいる敵やエサを感知して行動することができるのです!(これを遠距離効果といいます!)

さて、最後のダークホース

ウキブクロ

これは内耳の働きを助ける働きをしています!

ウキブクロの中のガスは圧力波を再反射して、内耳に伝える役目をしています!

なのでウキブクロのある魚のほうが聴覚がよろしいということになります!

というわけで魚は体のあちこちで音を感じ取っているのです!

内耳と側線は起源が同じだそうです。分かりやすく言うと親戚ってことになりますね!

さて、大学の研究室ではルアーを使った実験もやっていたそうなのですが、聴覚のみでルアーに魚が寄ってくるということは考えにくいそうです。魚が感じ取れるヘルツ(餌になる生物の音を録音したもの)を聞かせても、さほど魚は寄ってこなかったそうです。

こうなるとラトルは意味をなさないということになってしまいますが釣れるものは釣れるんです。笑

ルアーの色や形などを見る視覚も関連してきます

ルアーには魚をおびき寄せる要素がつまっていて、それに反応する魚も色々な感覚を駆使して追ってくる

魚の世界は奥が深いですよね!

こんな感じで釣りを科学していくのでよろしくおねがいします!

ちなみに山口さん!礫石は【レキセキ】でした!

ai

Posted by PROJECT-F at 14:01│Comments(6)

│ai

この記事へのコメント

凄く聞いてみたいことが

できてしまったのですが・・・・

他の質問が埋まってきたら質問しますね

できてしまったのですが・・・・

他の質問が埋まってきたら質問しますね

Posted by ドバミミズ at 2009年04月24日 20:52

ドバミミズさんコメントありがとうございます!

ごめんなさい!色々と調べていると時間ばかりかかってしまって(>_<)

さすがに英語の論文は教授に読んでもらってます!

順番に調べて行くで楽しみにしててください(^-^)

ごめんなさい!色々と調べていると時間ばかりかかってしまって(>_<)

さすがに英語の論文は教授に読んでもらってます!

順番に調べて行くで楽しみにしててください(^-^)

Posted by ai at 2009年04月24日 23:34

はい。先生、ありがとうございました。

レキセキですね。レキセキ。

えーと。

どうやらラトル音は非常に関係することが

よーくわかりました。

それはあくまでもアングラー経験を先生の文献に加味させて導いた結論です。

ラトリンラップ 5と7で釣果が飛躍的に違うことが多いのです。

それはルアーから発する波動にラトルの周波数帯 hlz が 音圧波と圧力波を発生させて特殊な攻撃スイッチを入れちゃて、あー、だから、外海と両面壁の運河では反応の仕方が違っちゃったりなんかしてねぇ、えー。

ほー、ほーって感じ。

しかし。。。。

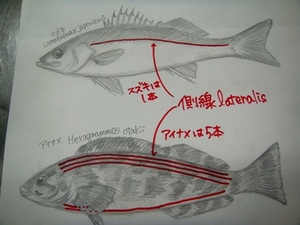

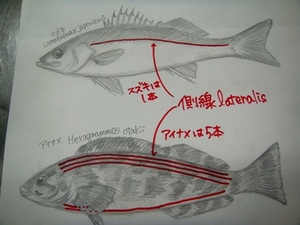

アイナメに側線が複数あるとは。。。。。

なるほど。。。だから奴らは責め方(エロス)が違ってたんですねぇ、、、(にやり)

次回もよろしく。

聞きたいことは山ほどあーる。

でも、自分で調べた上での疑問を投げますからぁ~。

よろしくメカドック。

レキセキですね。レキセキ。

えーと。

どうやらラトル音は非常に関係することが

よーくわかりました。

それはあくまでもアングラー経験を先生の文献に加味させて導いた結論です。

ラトリンラップ 5と7で釣果が飛躍的に違うことが多いのです。

それはルアーから発する波動にラトルの周波数帯 hlz が 音圧波と圧力波を発生させて特殊な攻撃スイッチを入れちゃて、あー、だから、外海と両面壁の運河では反応の仕方が違っちゃったりなんかしてねぇ、えー。

ほー、ほーって感じ。

しかし。。。。

アイナメに側線が複数あるとは。。。。。

なるほど。。。だから奴らは責め方(エロス)が違ってたんですねぇ、、、(にやり)

次回もよろしく。

聞きたいことは山ほどあーる。

でも、自分で調べた上での疑問を投げますからぁ~。

よろしくメカドック。

Posted by 山口礫石 at 2009年04月25日 01:00

なるほど~ね。

いやいやべんきょーになりますです。

実釣と学問のリンク。。。

素晴らしいっす!

真鯛ネタのお話、待ってます。

ちなみに、現在はタイラバの人気色は

レッド

オレンジ

この2色だす。

凄く次回を期待してしまいますなぁ。

よろしく哀愁。

いやいやべんきょーになりますです。

実釣と学問のリンク。。。

素晴らしいっす!

真鯛ネタのお話、待ってます。

ちなみに、現在はタイラバの人気色は

レッド

オレンジ

この2色だす。

凄く次回を期待してしまいますなぁ。

よろしく哀愁。

Posted by 鈴木うきぶくろ at 2009年04月25日 01:19

珍しく網代から!

aiさんはじめまして。

artemis cpです。私も興味津々!10年ほど前日本魚類学会の岩魚&ヤマメ調査の手伝いで丹沢の沢しらみつぶしに歩きました、捕獲した魚のパーマークの数を調べたりetc、でこの手の話は魚を釣った話より大好きなんです。

でね鈴木うきぶくろサンと同じくマダイについて色々聞きたいな~!

魚探で見ていると、タイラバでもコマセ釣でも魚の反応の上20mくらいでラバジグやコマセかごを動かすと、ボトムから10mくらいに浮いていたマダイが、スーッとボトムにはりついてしまうことが良くあるんですね、これってヤッパリ音かな?

時間があったときに1度魚探見に来てくださいな、違うアプローチから見れてこれもけっこう面白いと思うよ!。

aiさんはじめまして。

artemis cpです。私も興味津々!10年ほど前日本魚類学会の岩魚&ヤマメ調査の手伝いで丹沢の沢しらみつぶしに歩きました、捕獲した魚のパーマークの数を調べたりetc、でこの手の話は魚を釣った話より大好きなんです。

でね鈴木うきぶくろサンと同じくマダイについて色々聞きたいな~!

魚探で見ていると、タイラバでもコマセ釣でも魚の反応の上20mくらいでラバジグやコマセかごを動かすと、ボトムから10mくらいに浮いていたマダイが、スーッとボトムにはりついてしまうことが良くあるんですね、これってヤッパリ音かな?

時間があったときに1度魚探見に来てくださいな、違うアプローチから見れてこれもけっこう面白いと思うよ!。

Posted by artemis cp at 2009年04月25日 11:50

山口さんへ!

感覚器の相互作用を探るのはとても難しいことなんですねー!分からないことがたくさんあるほうがワクワクしますよね!

研究は色んな分野の学者が協力してやっと分かることもあるそうです。

研究は経験なり!ってこともいえるんじゃないでしょうか。

鈴木うきぶくろさんへ!

マダイですね!マダイはエビなどのエサ生物からあのようなボディカラーを手に入れるみたいなのでレッド、オレンジに反応するということは利にかなってますよね!

マダイも記事書かせていただきますのでお楽しみに!

artemis cpさんへ!

サンプリングされてたのですか!自分で採取して形態を調べると小さな違いに気づくことができて面白いですよね!

魚探ぜひぜひ見たいです!!!マダイが隠れてしまうのは音が有力だと思います!

側線で妙な振動を感じて隠れてしまうのも考えられます!

感覚器の相互作用を探るのはとても難しいことなんですねー!分からないことがたくさんあるほうがワクワクしますよね!

研究は色んな分野の学者が協力してやっと分かることもあるそうです。

研究は経験なり!ってこともいえるんじゃないでしょうか。

鈴木うきぶくろさんへ!

マダイですね!マダイはエビなどのエサ生物からあのようなボディカラーを手に入れるみたいなのでレッド、オレンジに反応するということは利にかなってますよね!

マダイも記事書かせていただきますのでお楽しみに!

artemis cpさんへ!

サンプリングされてたのですか!自分で採取して形態を調べると小さな違いに気づくことができて面白いですよね!

魚探ぜひぜひ見たいです!!!マダイが隠れてしまうのは音が有力だと思います!

側線で妙な振動を感じて隠れてしまうのも考えられます!

Posted by ai at 2009年04月26日 16:31

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。